« Et telle le fleuve, s’écoulait la journée, sans que jamais, à contempler le Rhône, j’aie pensé à gaspiller mon temps. » En 1844 déjà, les berges du Rhône, du côté de la Jonction, à Genève, procuraient l’enchantement de l’écrivain anglais John Ruskin. Aujourd’hui encore, la balade qu’offrent les deux kilomètres de berges entre le Léman et la confluence du Rhône et de l’Arve livre de nombreux indices sur les différents usages passés et présents de l’eau dans cet espace patrimonial en continuelle mutation.

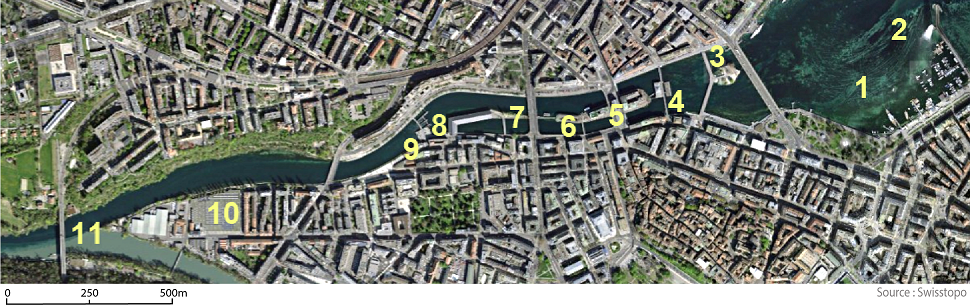

Cette excursion virtuelle propose une balade sur l’itinéraire pédestre qui va du pont du Mont-Blanc jusqu’à la pointe de la Jonction. À travers cet itinéraire, une sélection de onze sites a été faite, permettant de se replonger dans l’histoire d’une ville et d’un fleuve. Les textes s’inspirent de l’article de Bernard Weissbrodt, « Balade sur les berges du Rhône urbain genevois », paru dans l’ouvrage Le Rhône. Territoire, ressource et culture, textes réunis par Emmanuel Reynard, Alain Dubois et Muriel Borgeat-Theler (Cahiers de Vallesia 33, 2020).

Rédaction : Candice Dubath, assistante étudiante à l’Institut de géographie et durabilité (IGD) au Centre interdisciplinaire de recherche

sur la montagne (CIRM) de l’Université de Lausanne, et Bernard

Weissbrodt, journaliste, éditeur du site aqueduc.info.

Graphisme et mise en ligne : Marie-Caroline Schmied, Archives de l’Etat du Valais

Direction scientifique : Emmanuel Reynard, Professeur à l’UNIL et président de l’Association Mémoires du Rhône

Nous remercions les institutions qui ont mis à disposition l’iconographie, en particulier la Bibliothèque de Genève.

© Les Vallesiana, Mémoires du Rhône et Université de Lausanne, avril 2021

Les deux blocs erratiques de la rade de Genève du côté des Eaux-Vives : la Pierre Dyolin et, plus éloignée de la rive, la Pierre du Niton proprement dite, qui sert de référence à l’hypsométrie de la Suisse. A gauche, on distingue la proue de la Neptune, grande barque à voiles latines construite en 1904. (bw/aqueduc.info)

Les deux blocs erratiques de la rade de Genève du côté des Eaux-Vives : la Pierre Dyolin et, plus éloignée de la rive, la Pierre du Niton proprement dite, qui sert de référence à l’hypsométrie de la Suisse. A gauche, on distingue la proue de la Neptune, grande barque à voiles latines construite en 1904. (bw/aqueduc.info) Photographie du jet d’eau de la Coulouvrenière datant d’entre 1886 et 1891. Auteur inconnu. (Bibliothèque de Genève)

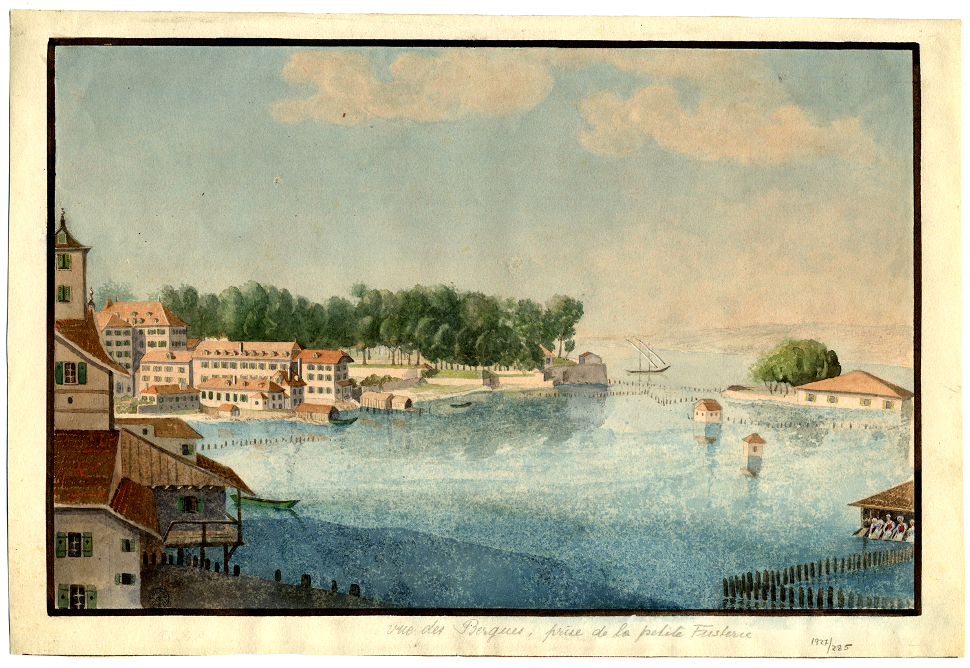

Photographie du jet d’eau de la Coulouvrenière datant d’entre 1886 et 1891. Auteur inconnu. (Bibliothèque de Genève) Vue des Bergues prise de la petite Fusterie. Sur la droite, l’Île aux Barques, aujourd’hui Île Rousseau. Aquarelle, auteur inconnu. (Bibliothèque de Genève)

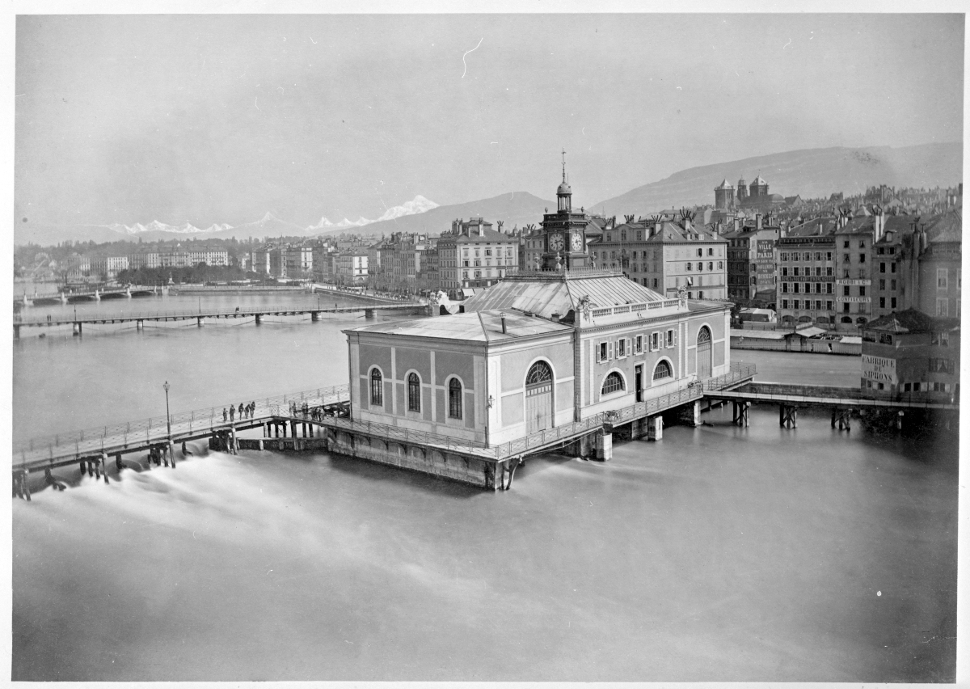

Vue des Bergues prise de la petite Fusterie. Sur la droite, l’Île aux Barques, aujourd’hui Île Rousseau. Aquarelle, auteur inconnu. (Bibliothèque de Genève) Le pont de la Machine. Dès 1843, le bâtiment central abrita la machine hydraulique Cordier et ses annexes furent construites en 1863 et 1872. Auteur et date de la photographie inconnus. (Bibliothèque de Genève)

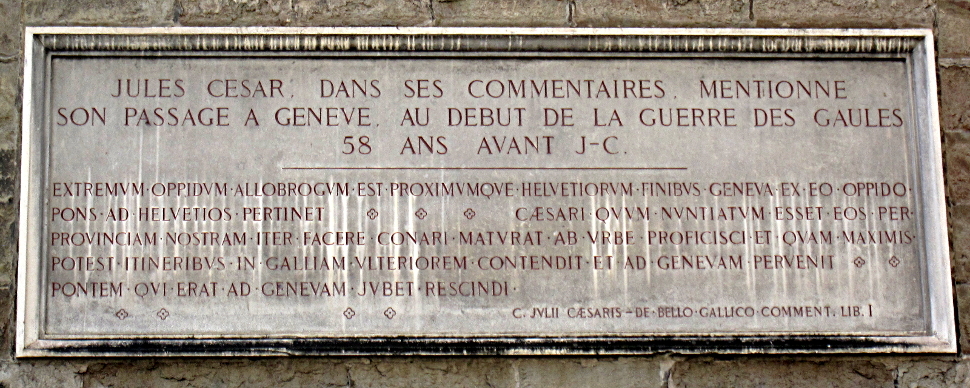

Le pont de la Machine. Dès 1843, le bâtiment central abrita la machine hydraulique Cordier et ses annexes furent construites en 1863 et 1872. Auteur et date de la photographie inconnus. (Bibliothèque de Genève) Plaque commémorative du passage de Jules César à Genève en 58 av. J.-C. (bw/aqueduc.info)

Plaque commémorative du passage de Jules César à Genève en 58 av. J.-C. (bw/aqueduc.info) La passerelle et le bâtiment des Halles de l’île construit à l’origine comme abattoir municipal. (bw/aqueduc.info)

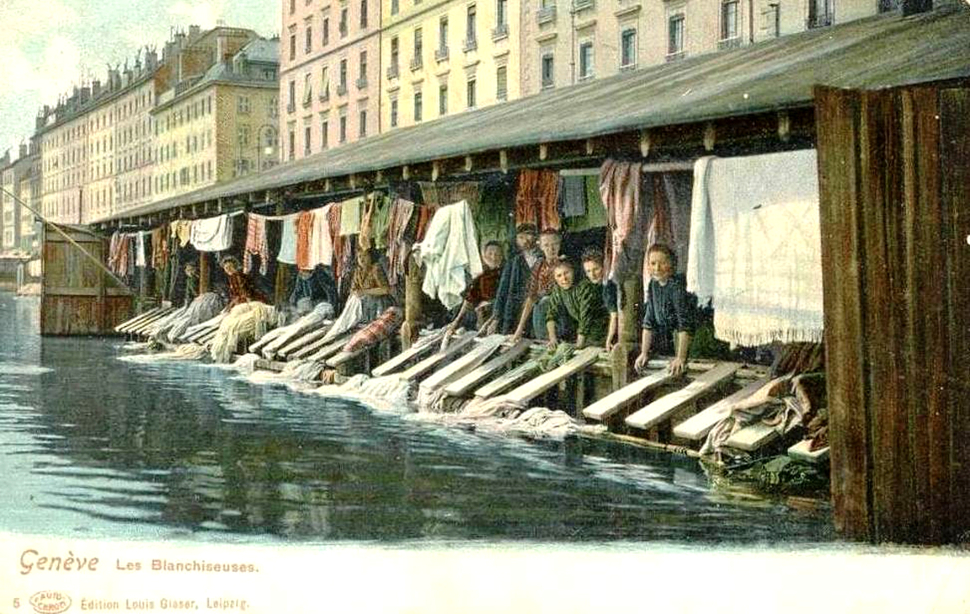

La passerelle et le bâtiment des Halles de l’île construit à l’origine comme abattoir municipal. (bw/aqueduc.info) Les blanchisseuses du quai des Bergues. Carte postale, édition Louis Glaser, Leipzig (1900), extraite du site notrehistoire.ch. (© Yannik Plomb)

Les blanchisseuses du quai des Bergues. Carte postale, édition Louis Glaser, Leipzig (1900), extraite du site notrehistoire.ch. (© Yannik Plomb)  Le barrage-écluse du Seujet inauguré en 1995. En arrière-plan, le

Bâtiment des Forces Motrices (BFM), monument historique désormais

destiné à l’accueil de manifestations diverses. À droite, « L’Usine », centre culturel autogéré. (bw/aqueduc.info)

Le barrage-écluse du Seujet inauguré en 1995. En arrière-plan, le

Bâtiment des Forces Motrices (BFM), monument historique désormais

destiné à l’accueil de manifestations diverses. À droite, « L’Usine », centre culturel autogéré. (bw/aqueduc.info) Anciens moulins de la Coulouvrenière sur le

Rhône en 1889. Epreuve photographique argentique, atelier Boissonnas.

(Bibliothèque de Genève)

Anciens moulins de la Coulouvrenière sur le

Rhône en 1889. Epreuve photographique argentique, atelier Boissonnas.

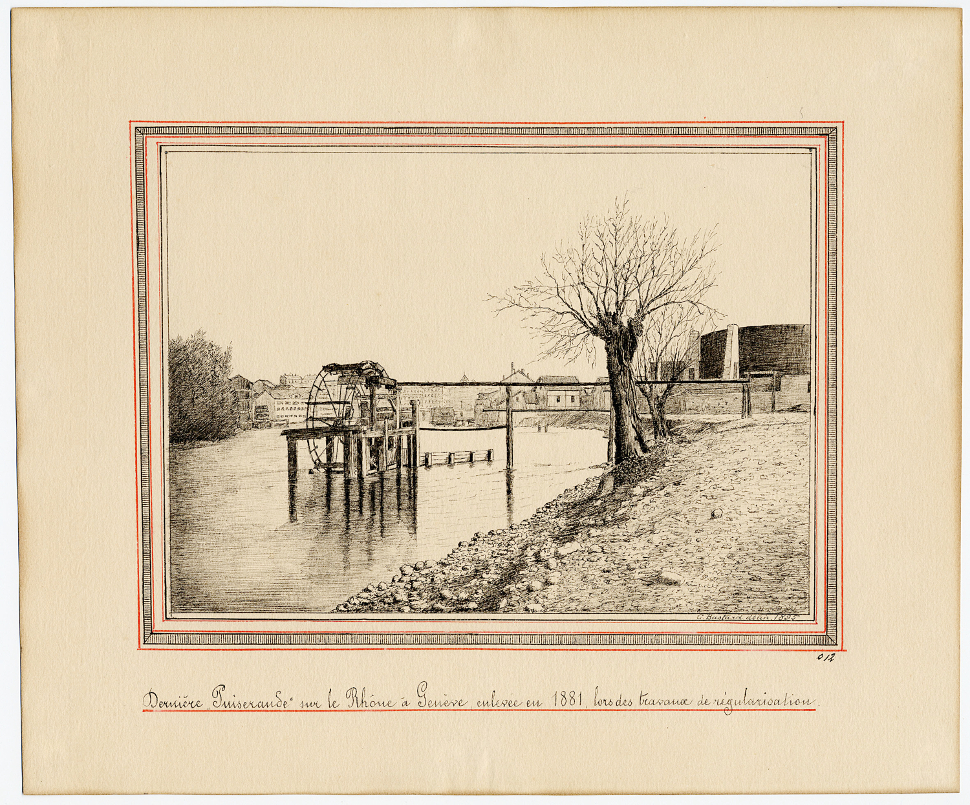

(Bibliothèque de Genève) Genève, le Rhône : puiserande enlevée en 1881. Dessin de C. Bastard, 1895. (Bibliothèque de Genève)

Genève, le Rhône : puiserande enlevée en 1881. Dessin de C. Bastard, 1895. (Bibliothèque de Genève) Le confluent vu du viaduc de la Jonction au point le plus fort de la crue centennale de l’Arve (à droite sur la photo) le 2 mai 2015. (bw/aqueduc.info)

Le confluent vu du viaduc de la Jonction au point le plus fort de la crue centennale de l’Arve (à droite sur la photo) le 2 mai 2015. (bw/aqueduc.info)